双碳背景下,加快推进碳监测工作的开展发表时间:2021-08-23 20:00

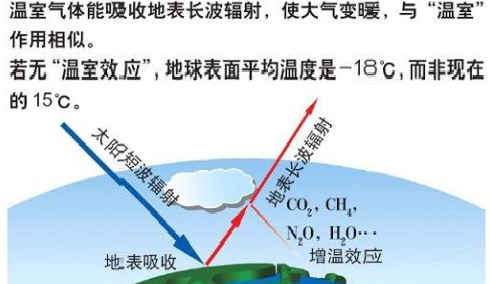

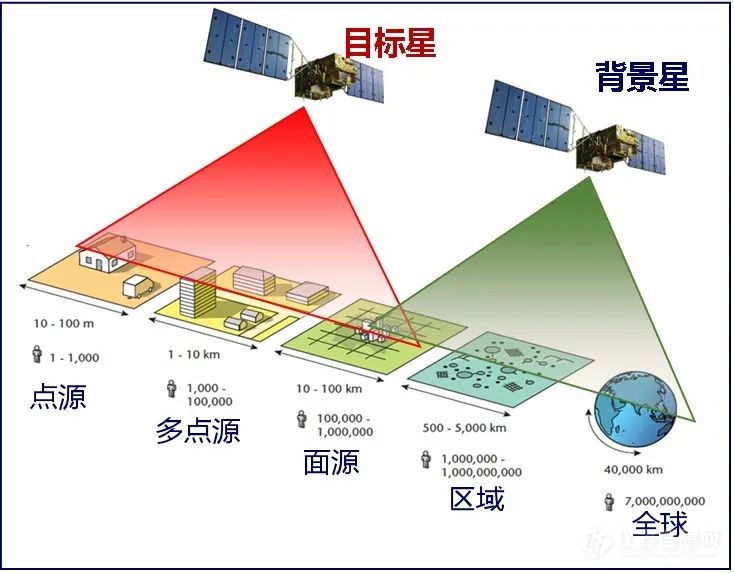

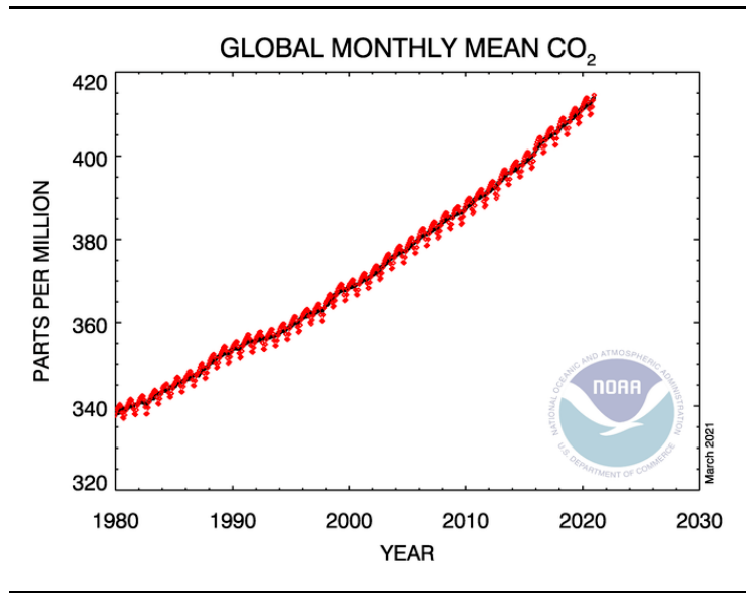

为落实碳达峰目标和碳中和愿景,今年按照生态环境部安排,碳监测正在加紧推进,中国环境监测总站2月成立了碳监测工作小组,在全国牵头率先开展系统的碳监测调研、方案设计和试点工作。 NO.1 [ 碳监测 ]   Environmental concentration monitoring of carbon monitoring 碳监测的情况如何? 【碳监测】工作是指通过综合观测、数值模拟、统计分析等方法去获得温室气体的排放强度、环境中浓度以及生态系统碳汇等碳源汇的信息,以服务支撑应对气候变化的研究和管理工作。目前温室气体监测主要关注《京都议定书》和《多哈修正案》(多哈公约)中要求的人类活动相关的包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化 亚氮(N2O)、氢氟烃(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3) 等 7 种温室气体。   前不久全国碳市场开市,全国碳市场的建设运行,说明我国在推动温室气体减排和绿色低碳发展上更进了一步,也说明相关行业碳排放量核算体系已经比较完备。 【关于碳监测工作的开展】,中国环境监测总站在全国率先成立了碳监测工作组,碳监测目前从以下四个方面开展工作: ·排放源监测 ·环境浓度监测 ·生态系统碳汇监测 ·标准方法和质量控制等技术保障 今天就和中国环境监测总站大气室的碳监测工作组成员一起认识排放源监测、环境浓度监测以及生态系统碳汇监测这三个方面工作的开展。 NO 2 [ 排放源监测] 又是点源又是逸散,还要测流量,碳排放源监测到底有多难? 点源就是工业排放源的碳监测(包括二氧化碳、甲烷等主要温室气体),美国已经在2005年开始在工业排放气体监测设备中增加了CO2作为必须监测指标。   排放源监测的难点主要有以下几个方面 ➢第一:排放源的覆盖范围特别广; 包括点源的排放也包括逸散排放,在各个工序段可能都涉及,在生产过程中、燃烧过程中产生的排放,以及后期的其他的污染物治理过程中也会有一些二氧化碳的排放。 ➢第二:排放的浓度范围非常广; 对于二氧化碳的而排放的末端治理的手段较少,大部分还是它产生了多少就排放了多少,所以它的排放水平和原料水平等关联性较高,所以它的排放的波动性整体来说是比较大的,而且控制起来也比较困难。 ➢第三:难点在流量监测上; 是因为对污染物的管理,主要是在浓度管理上,然而对温室气体的排放,更多关注其排放量。 所以除了需要对二氧化碳的浓度要有一个准确的测定之外,我们还需要对它的流量进行分析,并且有一个准确的测定。然而这一块由于受到很多现场条件的限制,比如直管段不足,流场分布不均匀,甚至有一些现场有涡流等情况,都会导致流量的监测难度比较大。 此外,部分温室气体监测存在较大技术难度。如碳14同位素为指示CO2来源的重要同位素,但由于其不是稳定同位素,浓度极低,需要采用加速器质谱等大型仪器开展监测,并配套相应的采样方法,需要大量的经费、人员和场地保障。  如何保障监测准确? 保障监测准确,需要从量值溯源和标准化两方面着手。 ➢一是要建立国际等效可比、国内高精度传递的量值溯源/传递技术体系,即统一温室气体监测的“度量衡”,特别是要跟国际公认的温室气体监测“度量衡”等效可比。 ➢二是要在仪器、点位布置、自动监测等方面加强标准化工作。 工作组介绍,我国研制的CO2、CH4和N2O超高精度标准气体在相关国际比对中,已与WMO所属GAW监测网三种“标尺”气体量值等效可比,为下一步建立我国温室气体“标尺”并开展各类温室气体监测质量控制和标校工作奠定了技术基础。 NO.3 [ 环境浓度监测]  GHG   大气环境浓度监测从地域尺度上来说,主要分为三个方面: ·第一个是全球本底浓度的监测; ·第二个是区域背景浓度的监测; ·第三个是城市浓度的监测。  环境浓度监测的进展 根据总站的职责,目前主要聚焦的是区域背景浓度的监测和城市浓度的监测。 从2008年开始的,在我们国家的中、东、西以及南海等的主要有代表性的地区已经设置了区域背景监测站点。包括有福建武夷山,山东长岛等11个站点,目前背景站的整体运营是比较稳定的,操作符合相关要求。 这两年,中国环境监测总站也在福建武夷山,青海门源,山东长岛、内蒙古呼伦贝尔以及四川海螺沟这五个站点,进行了监测系统的升级改造。 改造之后,站点的数据能够达到世界气象组织等国际一些监测网络提出来的目标及要求。 目前背景站的温室气体监测数据主要用于了解各个区域温室气体的浓度水平以及变化趋势,整体来说温室气体的浓度水平是上升的。  近40年全球海平面二氧化碳浓度变化 据调研,我国的二氧化碳的浓度水平跟世界主要工业国家的水平相似,但是由于地域的差别,不同的地区它的浓度水平变化趋势相差很大。此外,也是2008年减排专项当时支持在31个省会城市各建设了一个温室气体监测站点,主要是监测二氧化碳和甲烷,为我们现在开展城市的碳监测打下了很好的基础。 下一步的主要工作是在现有的温室气体监测中心的监测基础工作之上进一步的提标改造。   综合考虑城市的产业结构、能源结构、城市化水平、人口分布等等因素,选择一些具有代表性的城市开展试点监测。 结合调研和各个城市的沟通情况,现在选取了上海、济南、成都、深圳等具有一定的资金保障并且相对技术力量较强的一些城市来开展综合式的监测,同时也选择唐山、铜川等城市开展基础式的监测。 唐山是中国著名的钢铁城市,钢铁产量大,碳排放量具有典型的代表特征,预计明年的年底各个试点城市要有阶段性的成果。 中国环境监测站的区域和背景温室气体监测的数据最终要转化成碳排放量的数据,都是要通过数据模拟来实现。 中国环境总站在环境浓度的动向:和中国科学院等相关的科研院所或者高校合作,基于嵌套式高分辨率的碳同化反演的方法来进行不同尺度碳排放量的反演核算。 NO 4 [ 生态系统碳汇监测] 生态系统碳汇监测重点主要在:生态功能区、生态保护红线区、自然保护地、生物多样性优先保护区,以及两屏三带国家生态安全屏障区。 在现有生态监测业务体系的基础上,进一步完善监测业务。 ➢一是建立了土地生态类型及变化监测业务,基于卫星遥感辅助地面校验技术手段,每年完成我国陆域范围内土地利用现状及动态监测。 ➢二是探索开展生态地面监测,在典型生态系统布设监测样地,开展生物量、植物群落物种组成、结构与功能监测。 工作组负责生态系统碳汇监测的成员刘海江指出:“研究表明森林生态系统是全球陆地植被最大的碳库,储存了超过一半的碳,因此碳汇监测优先重点关注森林生态系统,同时也兼顾草原、湿地等其他生态系统。” NO 5 [ 碳监测现状及规划] ➢第一部分:目前主要是先从顶层设计方面; 将温室气体监测要求写入《生态监测规划纲要(2020-2035年)》,《生态环境监测条例(草案)》《“十四五”生态环境监测规划》等顶层设计文件,明确总体要求。 ➢第二部分:从相关的框架体系编制的角度来看需要做哪些工作; 组织相关直属单位共同编制了《碳监测评估体系框架》明确了碳监测评估的总体要求、监测内容、方法标准、数据应用、保障措施等。 ➢第三部分:中国环境碳监测推动一些行业开展试点工作; 各个行业在开展碳监测的试点工作上,因为其行业的特点,工作的侧重点也会不同。 其中包括火电、钢铁等能源行业,主要围绕CO2排放来开展试点;石油天然气开采、煤炭开采等能源行业主要关注CH4的排放问题;废弃物处理行业则主要关注一些常见的温室气体的排放。   各个行业之间的差异比较明显,像火电行业,我国各大电力集团公司,从很早就开始做二氧化碳的相关监测和研究,无论从布点、技术,还是实施的经验落实上,都走得比较靠前的。 石油天然气行业做得相对比较多,但相比较而言其基础相对薄弱一些,还需要环境碳监测小组去做一些推动的工作。  北控水务   为了掌握不同地区、不同行业碳排放现状与趋势,及时制定及调整相关政策。加快试点工作的开展的同时,需要对各主要地区和行业的碳排放进行实时、连续、准确、数字化监测,因此“碳达峰”、 “碳中和”对环境监测行业提出了更高的要求,也带来了更大机遇。

|